目前闌尾切除在臨床擁有 100 多年的歷史,傳統觀 點認為闌尾并無特殊生理功能,切除后對機體健康影響 較小。而現代醫學認為闌尾豐富的淋巴組織,可直接影 響細胞與體液免疫,屬于中樞免疫器官。而闌尾炎屬于 外科常見疾病,致病原因較多,疾病危害性較大,若不 及時治療,會對患者健康造成一定影響。患者在短時 間內出現轉移性右下腹痛、闌尾壓痛和反跳痛,但臨床 表現大都有所差異,多數闌尾炎患者需要進行手術治療, 其中切除術可達到一定的根治效果,積極預防復發。由 于小切口手術目前普及較廣,開腹手術創傷已經明顯減 輕,但相比腹腔鏡手術創傷仍較大,且美容效果較差, 臨床也在不斷追求美觀與微創治療。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇 2013 年 8 月- 2018 年 8 月期間進行治療的 62 例闌尾切除術患者進行研究,根據手術方式不同分為兩 組,每組各 31 例。其中對照組:女性 15 例,男性 16 例, 年齡為 21 ~ 65 歲之間,平均年齡為(43.54±4.05)歲,發病時間 10 ~ 22h,平均發病時間為(15.58±2.05)h; 研究組:女性 16 例,男性 15 例,年齡為 21 ~ 64 歲之間, 平均年齡為(43.33±4.21)歲,發病時間 10 ~ 22h,平 均發病時間為(15.45±2.03)h。兩組患者基線資料無 顯著差異,P > 0.05,可進行研究。本次研究經過本院 倫理委員會批準。 納入標準:①均通過常規體征與影像學進行診斷; ②均具有腹腔鏡切除術的手術指征;③無下腹部手術病 史;④均知曉本文研究且愿意參加。 排除標準:①存在手術禁忌癥者;②認知功能出現 障礙;③妊娠期哺乳期;④臨床資料不完善者。

1.2 方法

對照組實施三孔腹腔鏡手術,常規進行術前準備, 患者取仰臥位,均進行全麻氣管插管,在臍上緣作切 口穿刺 10mm 套管針(trocar),建立人工氣腹,維持 在 14mmHg,置入腹腔鏡,探查患者腹腔內臟。并沿結 腸帶找到闌尾,顯露闌尾,離斷闌尾系膜血管,游離到 闌尾根部,并使用無損傷抓鉗提起圈套器,結扎根部, 使用超聲刀離斷闌尾,裝入標本套,從切口取出。檢查 術野是否出現活動性出血,退出器材,關閉切口,術后 12h 選擇流食,根據患者情況選擇鎮痛藥物。 研究組實施疝氣針輔助行改良單孔腹腔鏡術,術前 常規處理,術后實施氣管插管麻醉,患者取仰臥位,建刺置入腹腔鏡,同時作為操作孔。及時調整患者體位為 頭低左傾,置入操作器材,探查患者腹腔,找到闌尾, 在闌尾投影點經皮穿刺,進入疝氣針,利用疝氣針鉤槽 鉤住闌尾系膜,牽拉闌尾便于暴露,結扎闌尾系膜或闌 尾根部,利用疝氣針鉤槽鉤住絲線進行打結。對于滲液 量較多,需要使用生理鹽水進行反復多次沖洗腹腔、出 現闌尾根部壞疽的情況,需要在根部行腹腔鏡下縫扎處 理。對于單孔操作困難者,需要轉為三孔腹腔鏡操作。 術后積極進行抗感染治療,術后 6h 拔除尿管。

1.3 觀察指標

觀察患者術中、術后情況。 疼痛視覺模擬量表(VAS)評分對患者進行評分, 其中 VAS 無痛為 0 分,劇痛為 10 分,分值越高患者疼 痛越劇烈 。 觀察兩組患者切口恢復情況,采取本院自制評估方 式,包括切口瘙癢、切口硬度、瘢痕增生,單項得分為 1 ~ 5 分,得分越低患者情況越差。 采用 ELISA 法檢測 C 反應蛋白(CRP)、白細胞介素 6(IL-6)及腫瘤壞死因子 α(TNF-α)炎癥因子情況 。

1.4 統計學處理

本文所有數據均使用 SPSS 19.0 統計軟件進行計算, 計量資料以 x ± s 表示,采用 t 檢驗。P < 0.05 表示數據 存在統計學差異。

2 結 果

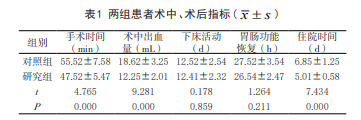

兩組患者在下床活動時間、胃腸功能恢復時間上無 差異,P > 0.05,研究組在手術時間、出血量、住院時 間上均優于對照組,差異顯著,P < 0.05,見表 1。

3 討 論

昆山舒美得出腹腔鏡優勢在于保留了患者闌尾器官與正常生理功 能,對患者創傷較小,操作更加簡單。傳統闌尾切除術 由于術中切口較長,導致術后疼痛劇烈而且易出現術后 感染,對老年人的生活影響巨大;腹腔鏡闌尾切除術大 大改善了上述多種弊端,在減少疼痛的同時也加快了康 復速度,安全性和可行性均較高 。腹腔鏡闌尾切除術 通過腹腔鏡觀察病人腹腔內實際情況,并進行微創手術, 探查是否同時患有其他類型疾病,較小的創口還在一定 程度上降低了感染發生率。